在快节奏的现代生活中,外卖已成为许多人解决日常饮食的重要方式。然而,近期多项研究及临床案例表明,长期无节制食用外卖可能显著增加肠道炎症风险,而食材新鲜度问题正是核心诱因之一。本文将从科学机制、现实隐患及健康管理三个维度,解析外卖与肠炎的关联性,并提供实用建议。

一、外卖为何成为肠炎“催化剂”?

1. 食材新鲜度:看不见的隐患

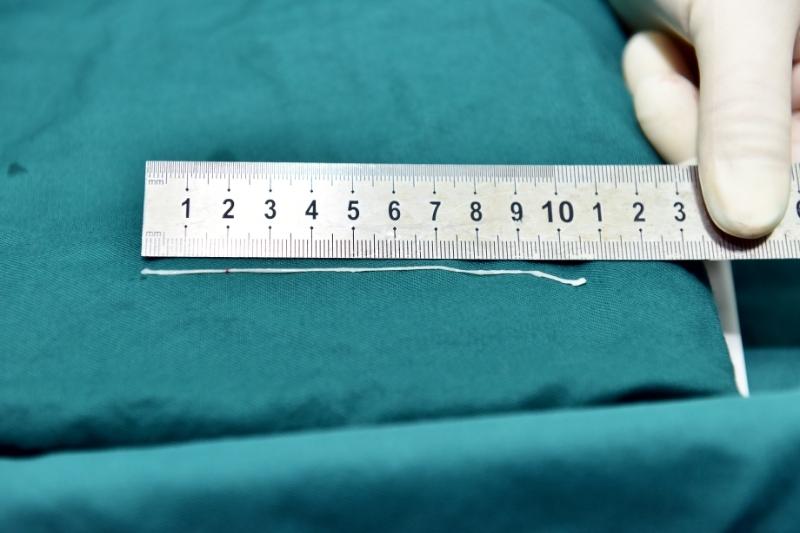

外卖食材的新鲜度常因供应链管理漏洞而大打折扣。例如,部分商家为降低成本,可能采购非应季或非本地食材,这类食材因长途运输和储存时间延长,易出现营养流失和微生物滋生。更有甚者,一些商家为掩盖食材不新鲜,会通过重油重盐调味或过度烹饪(如反复油炸)来掩盖异味,导致消费者难以察觉问题。

临床案例显示,夏季因高温加速食物腐败,食用不新鲜外卖后引发急性胃肠炎的概率显著上升,症状包括腹痛、腹泻、呕吐等,严重者需住院治疗。

2. 加工卫生:难以把控的“黑箱”

外卖加工环节的卫生状况常被忽视。部分小作坊式商家存在厨房环境脏乱、餐具消毒不彻底、生熟食交叉污染等问题。例如,沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等常见致病菌,可能通过未充分加热的肉类或污染的餐具进入人体,引发肠道感染。此外,部分商家为节省成本,可能使用劣质食用油(如地沟油),其含有的反式脂肪酸和有害物质会进一步损伤肠道黏膜。

3. 营养失衡:肠道健康的“隐形杀手”

长期依赖外卖易导致营养结构单一。多数外卖为追求口感,采用高油、高盐、高糖的烹饪方式,同时蔬菜、膳食纤维摄入不足。这种饮食模式会破坏肠道菌群平衡,降低肠道免疫力,使有害菌更容易定植并引发炎症。研究指出,每周食用外卖超过5次的人群,其肠道炎症标志物水平显著高于偶尔食用者。

二、如何识别外卖中的“危险信号”?

1. 商家资质:选择有“护城河”的店铺

优先选择持有《食品经营许可证》、卫生评级为A/B级的商家,避免无证经营或卫生评分过低的店铺。可通过外卖平台查看商家实景照片、用户评价(尤其关注“食材新鲜度”“卫生状况”等关键词)及投诉记录。

2. 食材观察:用“五感”把关

- 视觉:绿叶菜应翠绿无黄叶,肉类色泽自然无异味,避免选择颜色过于鲜艳(可能含色素)或发暗(可能变质)的食材。

- 嗅觉:新鲜食材应有自然香气,若闻到酸腐味或刺鼻化学味需警惕。

- 触觉:蔬菜应脆嫩有弹性,肉类按压后能迅速回弹,避免选择软塌或粘手的食材。

3. 烹饪方式:避开“重口味陷阱”

优先选择清蒸、水煮、炖煮等低温烹饪方式,减少油炸、烧烤、爆炒等高油高盐菜品。例如,蒸鱼、白灼虾、清炒时蔬等菜品相对更健康。若必须选择重口味菜品,可用清水涮去表面油盐后再食用。

三、健康吃外卖的“黄金法则”

1. 频率控制:每周不超过3次

建议将外卖作为应急选择,而非日常饮食主体。每周食用外卖次数控制在3次以内,其余时间尽量选择自制餐食或到卫生条件良好的餐厅就餐。

2. 营养搭配:做自己的“营养师”

点餐时遵循“211法则”:2份蔬菜(优先选择深色叶菜)、1份优质蛋白(如鱼、虾、鸡胸肉)、1份主食(粗细搭配)。可额外搭配酸奶、坚果、水果等补充益生菌和膳食纤维。例如,点一份清炒西兰花+香煎三文鱼+糙米饭,再配一盒无糖酸奶,即可满足一餐营养需求。

3. 卫生细节:从“手”到“口”的全链条防护

- 收餐检查:收到外卖后,先检查包装是否完整、有无漏洒,若发现食物变质或异味,立即联系商家退换。

- 手部清洁:进食前用肥皂和流动水洗手,避免细菌经手-口途径传播。

- 餐具消毒:尽量使用自带餐具或一次性消毒餐具,避免使用商家提供的未密封包装餐具。

四、结语:外卖≠“健康雷区”,科学选择是关键

外卖本身并非肠道炎症的“元凶”,但无节制食用、忽视食材新鲜度和卫生状况的行为,会显著增加健康风险。通过选择正规商家、把控食材质量、优化饮食结构,我们完全可以在享受外卖便利的同时,守护肠道健康。正如中国营养学会专家所言:“没有绝对不健康的食物,只有不健康的饮食方式。”从今天起,用科学思维点外卖,让每一餐都成为健康的加分项。

未经允许不得转载:手机云川网 » 研究:经常外卖不节制,或会增加肠炎风险?食材是否新鲜呢?