为响应国家乡村振兴战略号召,深入探索“文旅—生态—非遗”有机交互的乡村发展新路径,山东理工大学生命与医药学院硅小蒜科技助农团于7月22日至27日,在沂源县南麻街道多个村庄及新时代文明实践中心开展了为期六天的综合实践调研。团队以“解码文化基因、赋能生态建设、创新文旅融合”为主线,聚焦文旅融合、生态建设与非遗传承三大维度,通过实地走访、深度访谈与沉浸体验,挖掘科技赋能与三维驱动的协同效应。

文旅融合:以文塑旅,以旅彰文,激活乡村产业新活力

文旅融合是硅小蒜团队实践核心维度之一,团队通过学习埠下村、马王峪村与西下高庄村的红色基因与智慧技术的创新共振,深入挖掘红色文化、农耕体验与智慧旅游的结合,探索“文化+旅游+科技”的产业振兴模式。

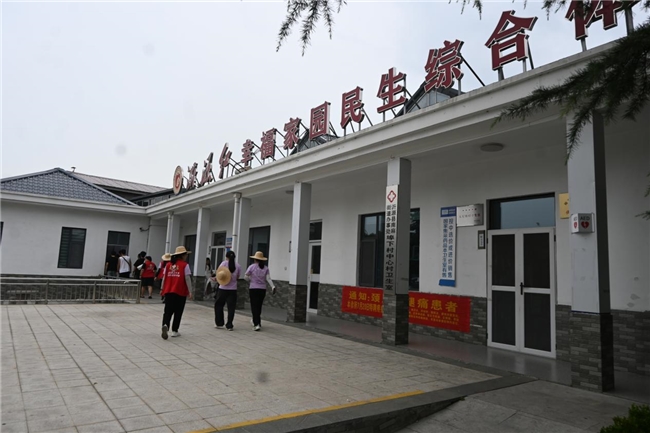

在埠下村,团队深入调研红色文化资源与数字技术的结合应用。作为沂蒙山区革命根据地,埠下村依托丰富的历史底蕴,打造了“沂河之畔”党建共同体,聚合7个邻村共建文旅产业链。团队成员与村支部书记侯庆来及助理李根安交流时,了解到该村利用数字化智能网络推行“一网三联”服务,确保“数据多跑腿,百姓少跑腿”。村内创新设立电商直播基地,让山货出山、文化出圈。且与马王峪空中草原等文旅资源联动,推动物质精神双富足。实践团在参观民生综合体与新时代文明实践站时,目睹了长者食堂的爱心服务:60岁以上村民餐费2元,80岁以上仅1元,并免费配送餐食。数字化管理确保200余户老人“暖胃更暖心”,不仅解决了民生需求,更成为文旅体验的温情亮点。

在马王峪村,团队聚焦自然生态与文旅资源的互生共荣。望山文旅项目以高山草甸、悬空观景台为特色,成为网红打卡地。团队成员在村干部带领下,亲身体验了该公益投资项目——全程免费开放,盘活闲置山地资源,打造汽车露营地与儿童游乐广场。项目由本村爱心人士投资,村两委协作开发,形成“生态观光+文化体验”的复合模式。实践团与过往游客交谈,发现其强力辐射效应带动周边餐饮民宿协同发展,日均客流量极为可观。团队成员还协助养护员浇水维护空中草原。生态标语“绿水青山就是金山银山”贯穿园区,彰显文旅与环保的共生理念。

在西下高庄村,团队探索红旅与农耕的沉浸式融合。沂河之畔儿童乐园以“重走长征路”为主题,将红色文化教育具象化,还原飞夺泸定桥、爬雪山等革命场景,并创新融合农耕体验区,全程有观光小火车进行陪同观赏。据园区负责人与村支书介绍,乐园结合农耕研学,孩子们可参与种植番茄、猕猴桃等作物,体验石磨磨面与采农作活动,切身感受革命艰辛的同时,又能领悟“自己动手丰衣足食”的真谛。园区还规划露营地与河道利用,为村民创造就业岗位。这一“红旅+农耕”模式,已吸引当地多个家庭前来体验,成为乡村振兴的新亮点。

生态建设:绿色为本,自然为魂,筑牢乡村可持续发展根基

生态建设则是三维驱动的绿色维度,团队在刘家沟村与马王峪村重点考察了生态保护与产业发展的协同模式,绿色产业与自然资源的共生共荣,突出“生态+科技”的融合路径。

刘家沟村经硬化、绿化、亮化、美化、净化等“五化改造”,跃升国家级文明村,深刻印证“绿水青山就是金山银山”这一理念。团队深入其“5+N”生态发展模式:经村书记介绍,该村以大棚花菇养殖为起点,推行绿色产业升级,打造凉都艺苑戏楼与百米文化长廊。团队访问党群服务中心,发现村内保留老式建筑与自然景观,在发展中守护文化记忆,外墙彩绘更成为网红打卡点。据悉,凉都艺苑戏楼成为中外文化交汇点。“这里是山东理工大学留学生传统文化基地,中秋时留学生与村民共做月饼、写书法、吃大锅饭。”村支书指着戏楼介绍。

马王峪村的望山文旅项目则展现生态资源转化力。由乡贤投资的公益项目盘活2000亩山地,打造免费开放的“空中草原”生态景区。该项目立足高山草甸,养护员每日浇水维护确保“空中草原”的生态门面。园区通过汽车露营地与儿童广场,实现低碳休闲,避免过度开发。生态标语“保护生态,人人有责”遍布曲径,因其地理位置优越,视野绝佳,已为人人乐道的休闲娱乐好去处。调研显示,该项目将传统种植区转化为文旅资源,且拒绝商业化开发,让百姓共享生态红利,减少碳排放,促进绿色高质量发展。经随访的游客反馈,生态优势带动了周边产业,形成区域文旅新地标。

而在埠下村,生态理念也延伸至民生服务。团队参观村内的爱心积分超市,据李主任等村干部介绍,村民可通过维护环境卫生赚取积分,兑换日用品,实现“人美一家美一村美”。这一小积分撬动大提升的模式,结合数字化管理,减少资源浪费,推动乡村文明建设。

非遗传承:文化为根,创新赋能,赓续乡村文脉新篇章

非遗传承是三维驱动的文化灵魂,团队在埠下村与新时代文明实践中心深入挖掘非遗资源的保护与活化,见证文化根脉与现代活力的交相辉映,深刻了解“非遗+科技”的传承路径。

在埠下村,团队聚焦非遗文化的社区构建。新时代文明实践站内非遗文化馆与乡间艺术团构成“活态传承”双翼。团队成员参观时,重点体验了由传承人捐赠的非遗手工制品,展览旁设置标语挂牌讲解技艺。村民可带领老少体验非遗手工,触摸文化脉络。艺术团从“开心”到“春蕾”的迭代,展示吕剧民俗的演绎形式。团队成员在村干部陪同下,了解自编自导的创作模式,演出人员获补贴鼓励,促进民俗活动常态化。妇女儿童家园设有舞室与书吧,激发文化创造力。“跳舞室让妇女丰富自信,儿童书吧则会培养幼儿的阅读习惯。”埠下村村支书侯书记笑着为实践团成员们介绍到。

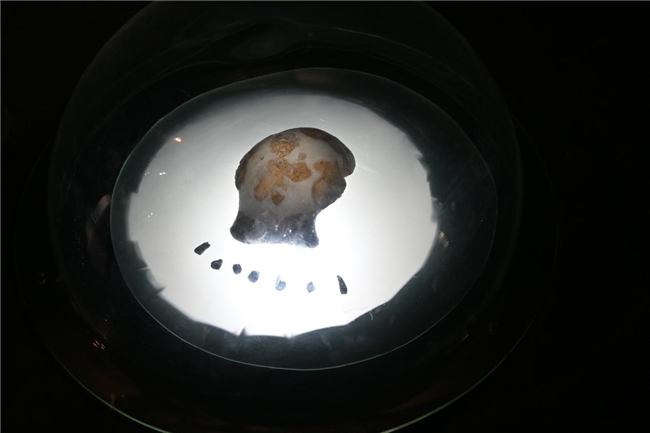

在沂源新时代文明实践中心,团队则深度解码非遗基因。中心集博物馆与非遗传长廊于一体,团队成员首先参观县博物馆,沉浸式体验仿古洞穴与古猿人头骨化石,感悟沂源文明源远流长。馆内石器、青铜器到佛像的陈列,循序渐进展现文化演变,此刻,文物不再只是冰冷的展品,而是可触摸的文化基因。参观终点处“保护文物,传承文明”的深刻内涵则引发团队深思。在非遗文化长廊,数字展览模块让成员提前线上体验,智慧技术助力非遗活化。而文化长廊中则详述葫芦烙画、剪纸等技艺,展示传承者事迹,使文化脉络触手可及。团队成员在参观中体悟到,非遗资源通过产研学结合,转化为富民强村产业。

此次沂源实践行,团队深刻洞察三维驱动模型之下科技助农的内在逻辑:文旅融合为引,生态建设为基,非遗传承为魂,科技应用为途。最终成功探索了多维交互之下的科技赋能乡村振兴创新路径。于深入调研之中,团队见证了埠下村的红色数字融合、刘家沟村的生态文化共生、马王峪村的绿色文旅开发、西下高庄村的红旅农耕体验及新时代文明实践中心的非遗智慧传承。这些实践内容不仅强化了文化认同与生态保护,更也实现了产业增值与民生改善。未来,团队将扎根基层,继续探索“文旅-生态-非遗”融合下的科技助农新模式,正如实践所证:三维驱动,方能激活乡村内生动力;科技助农,终将绘就共富美好画卷。以青年才智绘制新时代乡村振兴创新全景,以青春热血谱写齐鲁振兴综合样板。

稿件来源:山东理工大学生命与医药学院硅小蒜科技助农团

作者:陈冉 李依霖

未经允许不得转载:手机云川网 » 硅小蒜科技助农团沂源实践行:文旅融合-生态建设-非遗传承三维驱动,擘画乡村振兴新图景