近日,全国多地进入雷雨高发季节,雷电灾害事件时有发生。据中国气象局统计,我国每年因雷击造成的人员伤亡超过千人,财产损失更是不计其数。面对这一自然威胁,掌握正确的避险知识成为保障生命安全的关键。本文结合气象专家建议与应急管理指南,为公众提供权威应对策略。

一、雷电预警:提前预判是首要防线

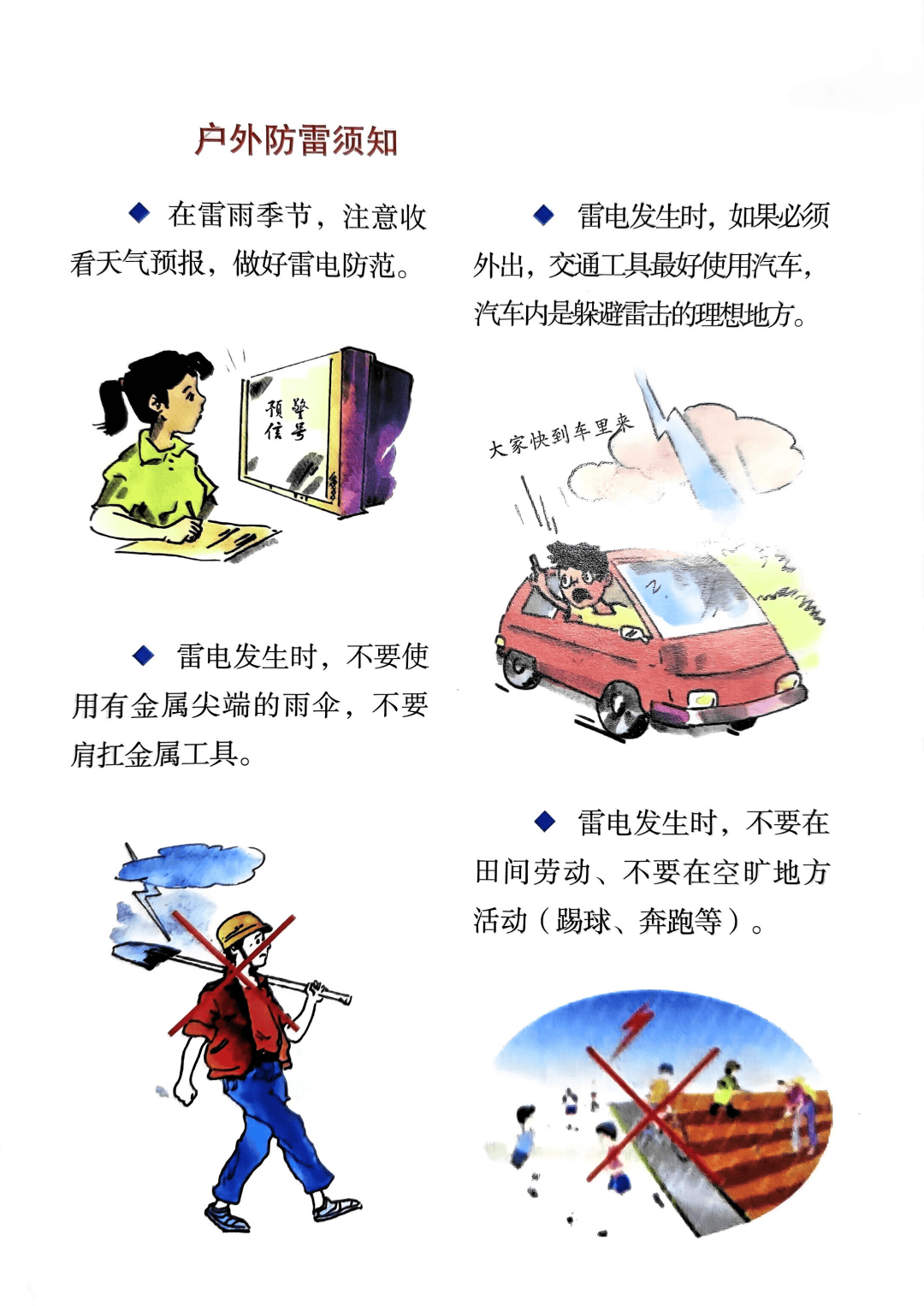

雷电活动通常伴随强对流天气,气象部门会通过手机短信、天气预报APP等渠道发布雷电黄色、橙色或红色预警。专家提醒,公众应养成关注天气预报的习惯,收到预警后尽量减少外出,尤其避免在空旷地带、山顶或水体附近停留。若身处户外,需立即评估周边环境,优先选择进入装有防雷装置的建筑物躲避。

二、室内避险:切断电源防“引雷入室”

当雷电来袭时,室内并非绝对安全。国家应急管理部指出,雷电可能通过电线、金属管道等传导至室内,引发电器损坏或火灾。因此,应做到:

- 关闭门窗,远离阳台、外窗等金属构件;

- 拔掉电视机、电脑等电器的电源插头,避免使用固定电话;

- 不接触煤气管道、自来水管等导电物体,减少淋浴或洗碗等涉水行为。

2023年某地曾发生因雷击导致小区配电箱爆炸的事件,所幸居民提前断电,未造成人员伤亡。

三、户外逃生:牢记“五不”原则

若无法及时返回室内,需遵循以下原则降低风险:

- 不聚集:避免多人挤在一起,防止群体遭雷击;

- 不奔跑:快速移动会增加跨步电压风险,应缓慢蹲下;

- 不孤立:远离孤立的大树、电线杆等突出物,选择低洼处或车辆内躲避;

- 不持物:丢弃金属杆雨伞、钓鱼竿等导电物品,避免成为“引雷针”;

- 不涉水:远离河流、湖泊等水域,水体导电性可能扩大伤害范围。

去年某景区游客因在雷雨中持金属伞奔跑,导致多人被击伤的案例,再次敲响安全警钟。

四、遭遇雷击:科学施救与自救

若发现有人遭雷击,需立即拨打120并实施急救:

- 检查呼吸心跳,若停止则进行心肺复苏;

- 雷击伤者可能表面无伤但内脏受损,避免随意移动;

- 用干燥衣物覆盖伤者,防止二次感染。

专家强调:雷击并非“天罚”,通过科学防护可大幅降低风险。公众应主动学习防雷知识,将应急意识转化为日常习惯。同时,各地政府需加强防雷设施建设,在学校、景区等公共场所普及急救培训,共同构筑生命安全防线。

(完)

文章亮点:

- 数据支撑:引用权威部门统计增强说服力;

- 场景化建议:分室内、户外、急救场景提供具体操作;

- 案例警示:结合真实事件强化记忆点;

- 社会责任:呼吁个人与政府协同防范。

未经允许不得转载:手机云川网 » 遇到雷击如何正确应对:科学防护指南守护生命安全