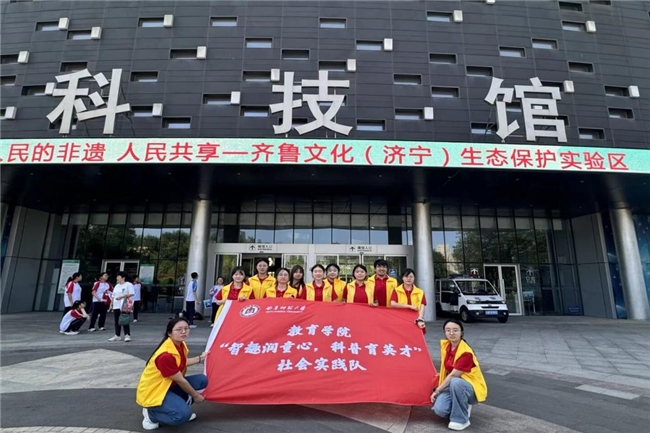

2025年8月5日,曲阜师范大学教育学院“智趣润童心,科普育英才”暑期社会实践队积极响应教育部办公厅印发的《中小学科学教育工作指南》,深入教育一线,开展以“精准科普”为主题的社会实践活动。实践队队员依托教育学专业背景,针对不同学段儿童的认知特点,精心设计并实施了一系列科普项目。在实践过程中,实践队队员积极探索更为有效的科普方式,力求在孩子们心中播下科学兴趣的种子,助力科学教育落地生根。

图为实践队队员科普一线合照。王泽曦 供图

问需寻策:把握科普的“脉搏”

实践伊始,实践队队员便深入科技馆、小学、幼儿园及社区等科教一线,围绕科学教育主题,对科技馆工作者、幼教及小学教师、多年龄段儿童家长开展系统性访谈,为精准科普收集第一手资料。访谈中,各方群体分享的实践经验呈现出清晰的分层特征:针对幼儿群体,科普活动需兼具趣味性、直观性与互动性,通过游戏化设计和故事化表达渗透科学原理;小学阶段则应在保持趣味的基础上,融入观察探究、问题导向与简易实验环节,引导儿童建立因果认知。此外,访谈结果表明家长群体普遍关注活动的安全性与亲子互动性,强调科普内容需贴近日常生活场景,以更好回应儿童的好奇心与探索欲。这些来自教育一线的多元反馈,共同勾勒出科普工作的精准坐标——需依据不同年龄段儿童的认知规律,提供适配性的科学体验,为后续科普项目设计提供了明确指引。

图为实践队队员面向家长开展访谈。王泽曦 供图

童趣引路:幼儿园里的“科学魔法”

基于前期访谈中对幼儿认知特点的精准把握,实践队员们在幼儿园活动现场化身为“科学魔法师”,为 3-6 岁儿童量身打造了系列感官体验项目。“光影奇遇”活动中,孩子们用小手在光线下变幻出飞鸟、小兔等多样影子,在直观互动中感受光与影的奇妙关联;“声音探秘”环节则借助碰铃、沙锤等简易道具,让孩子们在敲击、摇晃中聆听不同声响,初步感知声音的产生与变化。活动现场,孩子们被这些“魔法游戏”牢牢吸引,纷纷举手争抢参与机会。这一场景让队员们更加确信,幼儿科普的关键不在于传递深奥知识,而在于通过可触摸、可操作的具象化体验,呵护孩子们天生的探索欲,让“玩”成为接触科学的起点。

图为实践队队员于幼儿园开展科学实验。陈姝霖 供图

思维启蒙:小学课堂中的“探索之旅”

转入小学课堂,实践队队员的角色转变为“探索引路人”。针对 6-12 岁儿童处于具体运算阶段的认知特征(即能够运用逻辑思维处理具体事物,但仍依赖实际经验支持),实践队队员设计了一系列引导式探究项目。“沉浮小实验”中,孩子们亲手测试木块、铁钉、塑料球等物品在水中的状态,在观察现象的基础上尝试归纳浮沉规律;“点亮小灯泡”活动则通过提供电池、导线、灯座等材料,引导孩子在动手连接电路的过程中,理解电流传导的基本原理。活动中,实践队队员以“为什么有的浮起来,有的沉下去?”“怎样让灯泡亮起来?”等问题加以引导,鼓励孩子在操作中观察变量、记录结果、推导因果关系。这一阶段的科普实践印证了教育理论的核心观点:小学阶段的科学启蒙需搭建“具象操作—逻辑推理”的过渡桥梁,通过安全可控的动手环节与阶梯式问题设计,帮助儿童完成从“感知兴趣”到“理性探索”的认知跃升,为系统科学思维的养成奠定基础。

图为实践队队员于小学课堂开展科学启蒙。陈姝霖 供图

从前期深入调研了解需求,到幼儿园以趣味激发好奇,再到小学课堂引导探索,实践队队员深刻认识到科普需依照儿童认知发展规律精准施策。此次实践为队员们积累了珍贵的科普实践经验,更坚定了大家未来持续探索、优化科普方式的信念——将以更适配的模式,为不同成长阶段的孩子播下热爱科学的种子,陪伴他们在探索世界的征程上稳步前行。(作者:隋荣 许航)

未经允许不得转载:手机云川网 » 科技探秘润童心,星光引航育新苗