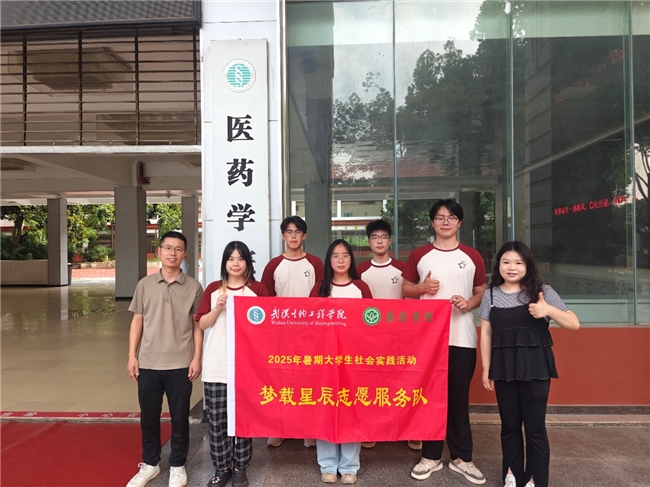

在乡村振兴的时代画卷中,教育帮扶始终是点亮希望的重要笔触。2025 年7月,武汉生物工程学院梦载星辰志愿服务队在肖亚慧老师的指导下,5名队员背起行囊,跨越千里来到陕西省商洛市丹凤县花瓶子镇,以一周的沉浸式支教,在大山深处搭建起知识的桥梁,让青春的光芒照亮孩子们的求学之路。

这场相隔千里的约定,始于数月前的精心筹备。早在6月初,队员们便开启了紧锣密鼓的准备工作:多次召开线上会议,结合丹凤县留守儿童居多、课外知识储备薄弱的实际情况,敲定 “基础巩固+兴趣拓展” 的双核教学模式;翻阅大量乡村教育案例,设计出符合当地孩子认知水平的语文朗诵、通识教学、艺术手工等课程方案;还特意联系当地政府,提前了解孩子们的年龄分布与学习需求,避免教学内容 “水土不服”。出发前一周的集中培训中,队员们模拟课堂场景反复打磨教学细节,只为能更快、更好地融入这片土地。7月15日清晨,满载着图书、文具与教学器材的车缓缓驶入花瓶子镇,这场充满期待的帮扶之旅正式拉开帷幕。

唯有真心相待,方能走进孩子的内心世界。支教第一天,队员们便发现不少孩子因长期缺乏父母陪伴,性格格外腼腆。为打破隔阂,队员们放弃 “老师” 的身份壁垒:课间陪孩子们在操场踢毽子、扔飞盘,鼓励孩子们用陕西方言讲笑话来活跃气氛;午休时坐在树荫下听他们讲山里的故事,看他们展示自己采摘山里的野核桃;主动走访学生家庭,通过和孩子家长聊家常,了解孩子们的生活困境。还在上幼儿园的小宸起初总是躲在教室角落,不愿参与课堂互动。团队负责洪毅伦注意到他喜欢画画,便特意在美术课上增设 “我心中的美好” 主题创作环节,耐心指导他用彩笔描绘出自己喜欢的东西——恐龙。当小宸的作品被贴在教室 “展示墙” 上时,他眼里闪烁的光芒,让队员们真切感受到陪伴的意义。渐渐地,孩子们的话多了起来,每天清晨都会提前到教室帮队员们摆桌椅、准备教学用品,甚至有人会塞给队员自己带来的果子。

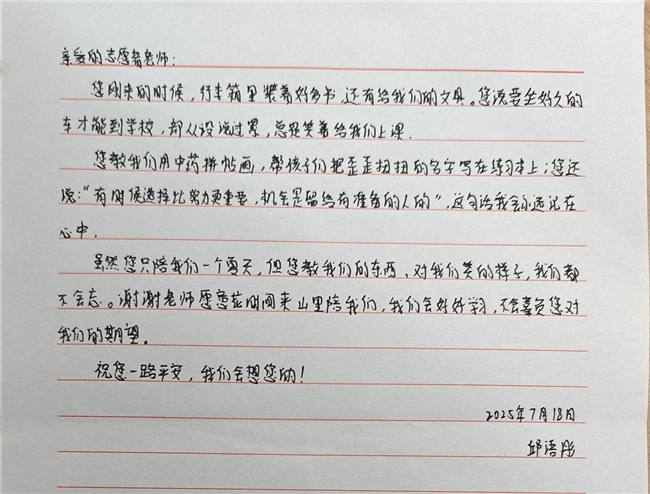

“以知启智,以美润心” 的主题课程,为孩子们打开了看世界的新窗口。考虑到当地孩子对外部世界了解有限,队员们特意开设 “外面的世界” 系列讲座:用图片和视频带孩子们 “走进” 北京故宫、上海外滩,讲解高铁、无人机等科技产品的原理,激发孩子们对远方的向往。手工课上,队员们和孩子们一起用中草药拼出自己喜欢的图案,让他们在动手过程中描绘未来的生活;音乐课上,结合陕西秦腔的旋律改编红色歌曲,既传承了民族文化,又传递了爱国情怀。最令人难忘的是“梦想分享会”主题活动,听他们许下 “想当老师”“想当医生”“想带爷爷奶奶去看大海” 的心愿。这些看似简单的课程,如同播撒在孩子们心中的种子,悄悄生根发芽。

七天的时光转瞬即逝,离别的前一天,孩子们早早来到学校,手里捧着自己制作的礼物:有的是写满祝福的贺卡,也有的是表示感恩的感谢信。有的孩子和团队负责人说“老师你们明年再来好吗,我们都很喜欢老师。”队员们强忍着泪水,和孩子们约定 “明年再见”,并留下联系方式,承诺会持续关注他们的学习与成长。车子驶离花瓶子镇时,孩子们追在车后挥手,直到身影渐渐消失在山路尽头。

这场短暂的帮扶,不仅为花瓶子镇的孩子们带来了知识与欢乐,更让队员们在实践中读懂了乡村振兴的深意。从前在课本里学到的 “教育公平”,如今变成了孩子们渴望知识的眼神;曾经抽象的 “社会责任”,化作了走访家庭时脚下的泥泞与额头的汗水。正如负责人洪毅伦在支教日记中所写:“我们以为是我们在帮助孩子,到头来却发现,是孩子们让我们学会了坚守与热爱。”

在乡村振兴的征程中,这样的青春故事仍在不断上演。无数青年学子带着热忱与担当,走进大山、扎根田野,用知识赋能成长,用陪伴传递温暖。他们或许不能改变所有,但每一次真诚的付出,都在为乡村的未来积蓄力量;每一个与孩子的约定,都在书写着双向奔赴的美好篇章。

作者:洪毅伦 闵恒 兰泽涛 柯艺 王梓润

未经允许不得转载:手机云川网 » 田埂间的成长与守望:一场相隔千里的教育帮扶