“你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”阳明先生的哲思,跨越百年历史时空,在贵阳修文阳明文化园静静流淌。2025年7月9日,贵州师范学院商学院“商播同欣”实践队奔赴这片文化厚土,开启文化探寻和传承之旅,让优秀传统文化照进当下,让优秀传统文化内化于心,外化于行。

访阳明故园,悟知行圆融

踏入阳明文化园,恰似翻开一本立体的《传习录》。队员们跟随指示牌的指引,于亭台楼阁间穿梭,在碑文古迹前驻足。作为“中国儒学三不朽圣人之一”,王阳明一生奉守“知行合一,格物致知”,从麟凤降生的浙江余姚,到贬谪悟道的龙场驿,再到讲学布道的四方足迹,为后世留下影响深远的思想火种。历史沉淀的故事借着具象场景与文字解说在眼前徐徐展开。漫步间,古建的沧桑、草木的葱郁,悄然勾起队员们的文化情感共鸣。这片土地孕育的阳明思想,已然成为华夏的文化符号和人文坐标,注解了历史长河中的优秀传承。过往习得的认知,在此刻的实景中找到了具象的落点;而眼前的历史遗存,又反过来让抽象的理念变得可触可感。这种从文字到实景、从认知到体悟的交融,仿佛让千年前的哲思与当下的感知完成了一场跨越时空的对话,让“知”与“行”在亲历中真正达成了圆融。

图为队员作为志愿者引导小朋友。

做文化使者,促传承共鸣

“各位朋友,王阳明先生龙场悟道,‘圣人之道,吾性自足,不假外求’,这简洁的十二个字穿越五百一十七年时光,至今仍熠熠生辉,告诉我们每个人都要相信自己内在的智慧与力量,注重对自己的觉察和反思……”走出历史场景的沉浸,队员们又化身“阳明文化讲解员”,把晦涩的哲学理念转化为通俗易懂的语言,为往来的游客和学生解码阳明思想的奥秘,让阳明先生的故事和思想为更多的人所知。讲解中,队员们结合园区景观、遗址和文物,把阳明先生的“知行合一”“致良知”融入一个个生动的故事。让游客和学生们听得进、悟得深,“原来‘知行合一’不是空道理,而是做事的方法。”游客的感叹、学生的追问,印证着传统文化就像是精神基因一样深植于文明记忆的土壤。有人因讲解勾起了对精神家园的眷恋,有人因共鸣找到了对传统文化的认同,队员们更懂得了:文化传承,既要传递知识,更要联结情感。那份淡淡的乡愁,在阳明文化的滋养下成为了连接人与土地的无形纽带,让传承的根基愈发深厚。这一过程,不仅让更多的人了解阳明文化,也锻炼了队员们讲好中华优秀传统文化故事的能力,续写了文化传承的新篇章,实现了文化传承的双向奔赴。

图为队员龙启梅化身“阳明文化讲解员”讲阳明古事。

图为队员蔡瑞晨化身“阳明文化讲解员”介绍阳明生平。

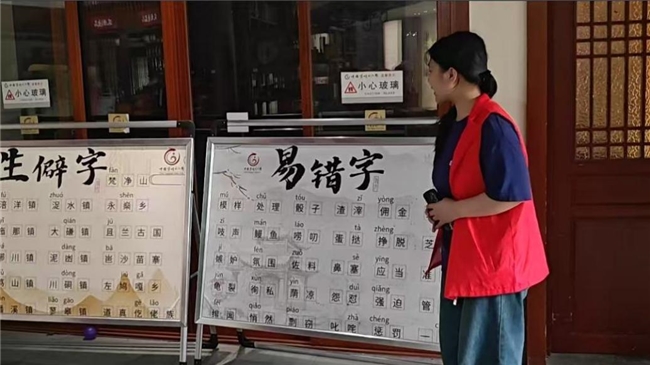

开汉字课堂,续文脉根魂

“‘梵’(fàn)字本义指清净、寂静,原佛教用语,它代表超凡脱俗、神圣、祥和,蕴含一种远离喧嚣、清净自在的境界。”阳明文化馆内,一场以“汉字之美”为主题的文化互动温暖上演。队员们依托馆内的汉字立牌,为参观的孩子们开设了一堂别开生面的“正音识字课”,从生僻字的溯源到易错字的辨析,用青春的活力激活古老文字的生命力。实践队队员向欣的生动阐述、孩子们脸上的专注神色和他们用家乡方言对汉字的独特诠释,成为文化传承最动人的回响。这场未设复杂游戏的知识传递,以“知行合一”为底色——知汉字之美、文化之重,以知致行,尽传播之责。教与学的互动中,孩子们收获的不仅是知识,更是对传统文化的亲近感;队员们体悟的,不仅是传承的意义,更是乡愁与文化根脉联结的动人情感载体。

图为队员向欣领读生僻字、易错字。

承青年使命,谱薪火新篇

一日阳明行,朝夕学业精。暮色中,“商播同欣”实践队阳明文化园之行落下帷幕,但传承的脚步不会停歇。当青年学子以实践为笔,在文化沃土上续写与先贤的对话,“答案”便已了然于胸:新时代青年的使命,不仅要做传统文化的守护者,更要成为文明火种的传递者。解码阳明哲思、播撒汉字之美,躬身实践、联结情感,每一次探索都是对“构筑中华民族共有精神家园”的青春实践。这份跨越时空的文化接力,终将让阳明文脉在青春的浇灌下愈发蓬勃,让中华优秀传统文化成为滋养民族精神的不竭源泉,在代代传承中照亮更长远的未来。

图为“商播同欣”实践队在阳明文化园合影。

作者:贵州师范学院 “商播同欣”夏乡之队

未经允许不得转载:手机云川网 » 探阳明文脉,传文化薪火——“商播同欣”实践队贵阳修文阳明文化园实践行