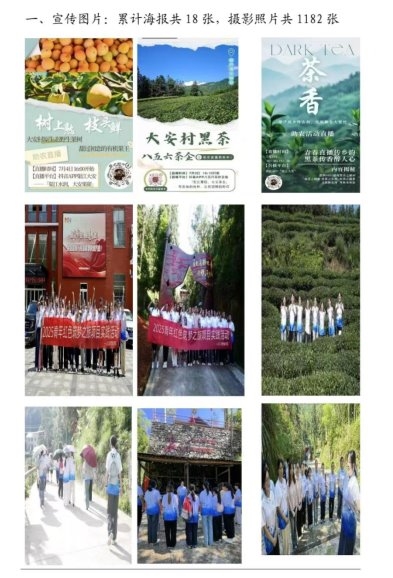

七月的安化大安村,晨雾漫过万亩茶田,青石板路蜿蜒通向百年老屋。7月5日,湖南中医药大学人文与管理学院青仁志愿服务团的队员们手持地图,沿着茶马古道遗迹丈量路线——他们正忙着将茶田、非遗老屋、长征路遗址串联成“一日游路线”,用青年智慧为这座古村设计“文旅新坐标”。

从踩点到蓝图:串联散落的珍珠

“这片茶田视野开阔,适合做打卡点!”队员小林蹲在856茶厂的山坡上,在笔记本上勾画:“游客站在这里,既能拍万亩茶园全景,又能远眺非遗文化村的马头墙。”当天的走访中,团队发现村里的文旅资源虽丰富却分散:茶企有生产车间却无参观动线,非遗老屋藏着故事却少人知晓,长征路遗址的红色故事仅靠老人口述传播。

“得像串珍珠一样把它们连起来。”团队连夜讨论,最终设计出“茶香+非遗+红色”的一日游路线:上午在渠之源茶企体验杀青、揉捻工艺,用“茶田打卡拍照框”(刻有“大安黑茶,百年传承”字样)记录身影;午后走进非遗老屋,通过新挂的解说牌了解“天井”“雕花雀替”等建筑术语(标注方言与普通话对照);傍晚重走万福山长征路遗址,听村民用普通话讲述“红军用茶渣敷伤口”的故事。

细节里的巧思:让文化可触可感

为让游客“看得懂、记得住”,团队的设计藏着不少巧思。在非遗老屋门口,解说牌不仅有建筑知识,还附了二维码,扫码就能观看村民李大叔用普通话录制的《老屋往事》短视频;茶田打卡点旁,立着“黑茶小课堂”展板,用漫画解释“为什么安化适合种茶”。

这些设计还考虑到村民需求:解说牌文字特意用了大号字体,方便老人辨认;茶田打卡点预留了“村民摆摊区”,可售卖自制茶干、笋干等特产。“既让游客来得了,也让老乡能受益。”带队老师王晓凤说。

从纸上到地上:方案落地的约定

7月6日团队返程前,这份《文旅打卡点方案》被送到村干部手中。翻到“秋收后启动茶田步道修缮”“培训10名村民做讲解员”等具体建议时,她连连点头:“这些孩子想得细,我们先试起来!”

“文旅不是简单拍照打卡,是让文化活起来、让乡村富起来。”队员们在实践日志里写道。如今,大安村的茶田边,村民们已开始平整土地,准备按方案搭建打卡点——那些带着青春温度的设计,正悄然让这座古村焕发新的生机。

通讯员 李芝惠 湖南中医药大学

未经允许不得转载:手机云川网 » 当黑茶遇上“文旅+”:大学生为古村设计的“打卡点”方案